えびさわけいこ勉強会第4弾として、3月27日に、文京シビックセンター見学ツアー「21年度区の事業計画の勉強会&小石川後楽園お花見会」を開催しました。

勉強会の内容と小石川後楽園お花見会の模様を報告させていただきます。

【えびさわけいこの区政報告勉強会】

◆21年度の一般会計予算は、マイナス1.3%の630億2300万円(予算特別委員会)

特別区民税は、納税義務者の増加などで、2.8%増の289億7800万円となりました。

しかし、特別交付金は、世界的な金融不安などにより、マイナス7.1%の145億円の見込みとなりました。

特別交付金の減収分を補填するために、財政調整交付基金を8億6100万円繰り入れました。

昨年に比べて、厳しい予算です。

この状況を皆で乗り切っていく為にも、

何が必要で何が必要でないかをしっかりと見極めていけないと感じました。

21年度は、シビックセンターの低層階(地下2階~地上5階)が、大きく変わります。

1階に観光インフォメーションが出来たり、5階に子育て施設がまとまったりします。

これも、昨年の第3回定例議会でえびさわが区長に提案したひとつです。

見学当日は工事中でしたが、これから変わっていくのがとても楽しみです。

【小石川後楽園お花見会】

■皆さんに、午前11時30分シビックセンター1階に集合していただき、見学のスタートです。

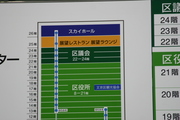

■まずは、25階の展望ラウンジからです。 文京区が一望できて、見晴らしが最高です!!

施設管理課の篠原さんに、シビックセンター内の説明をしていただきました。(写真右)

■24階の本会議場です。

えびさわの仕事場です。えびさわの席は1番前の向かって左から三番目です。

先輩になるほど後ろの席になります。

皆さんには傍聴席に座っていただき、

議会事務局の関根さんに、議場内の説明をしていただきました。(写真中)

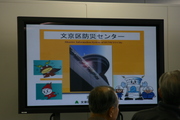

■次は、防災センターを見学しました。

防災課の小野さん(写真左)と大原さん(写真右)に、防災センターの説明をしていただきました。

文京区内全体を映し出される、モニターの説明がありました。

災害時はこのモニターで現場を確認しながら、対策を考えていきます。

■最後は、低層階を見学しました。

4月から、1階に観光インフォメーションが出来ます。(今回はまだ工事中でした)

明かりとりの窓は、省エネを考えて作られてものです。

■見学終了後、お天気がいいのでお散歩しながら、小石川後楽園へ向かいました。

枝垂桜がちょうど満開でとってもきれいでした。

涵徳亭からのお庭の眺めも最高でした!! シビックセンターも見えました。

■岡嶋会長に乾杯していただき、昼食会が始まりました。

春を感じさせる松花弁当弁当は、とても美味しかったです。

■えびさわけいこが、21年度の政策を中心に区政報告をさせていただきました。

(詳細上記参照)

■昼食会終了後は、ガイドさんと一緒に庭園の散策をしました。

枝垂桜が満開で、桜を満喫することが出来ました。

とてもよいお天気に恵まれ、たくさんの方にご参加いただき楽しい1日になりました。