「対談!えびさわけいこが聞きました」

今回は、筑波大学特命教授の真田久さんに、これからのスポーツ教育についてのお話を伺いました。

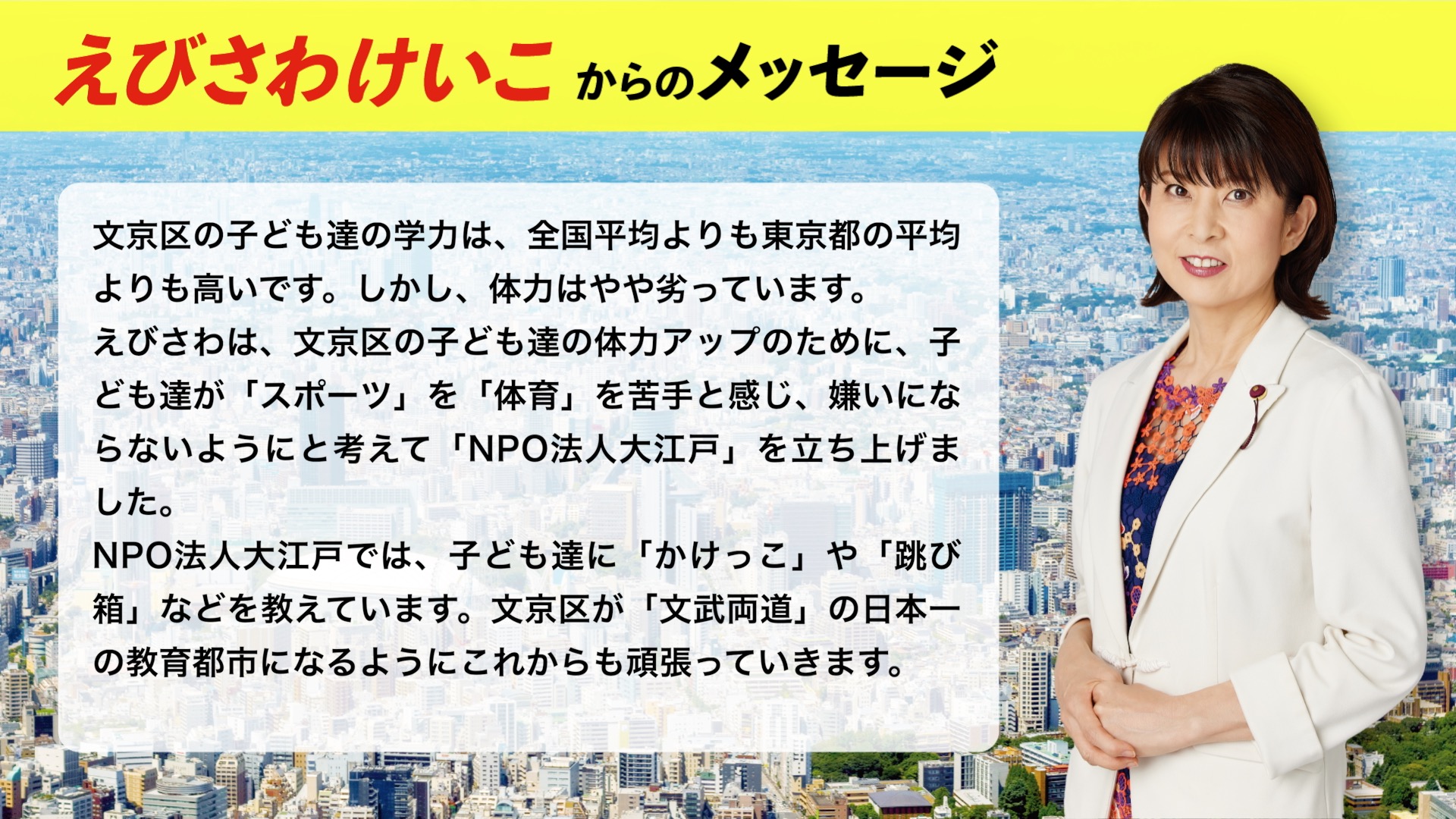

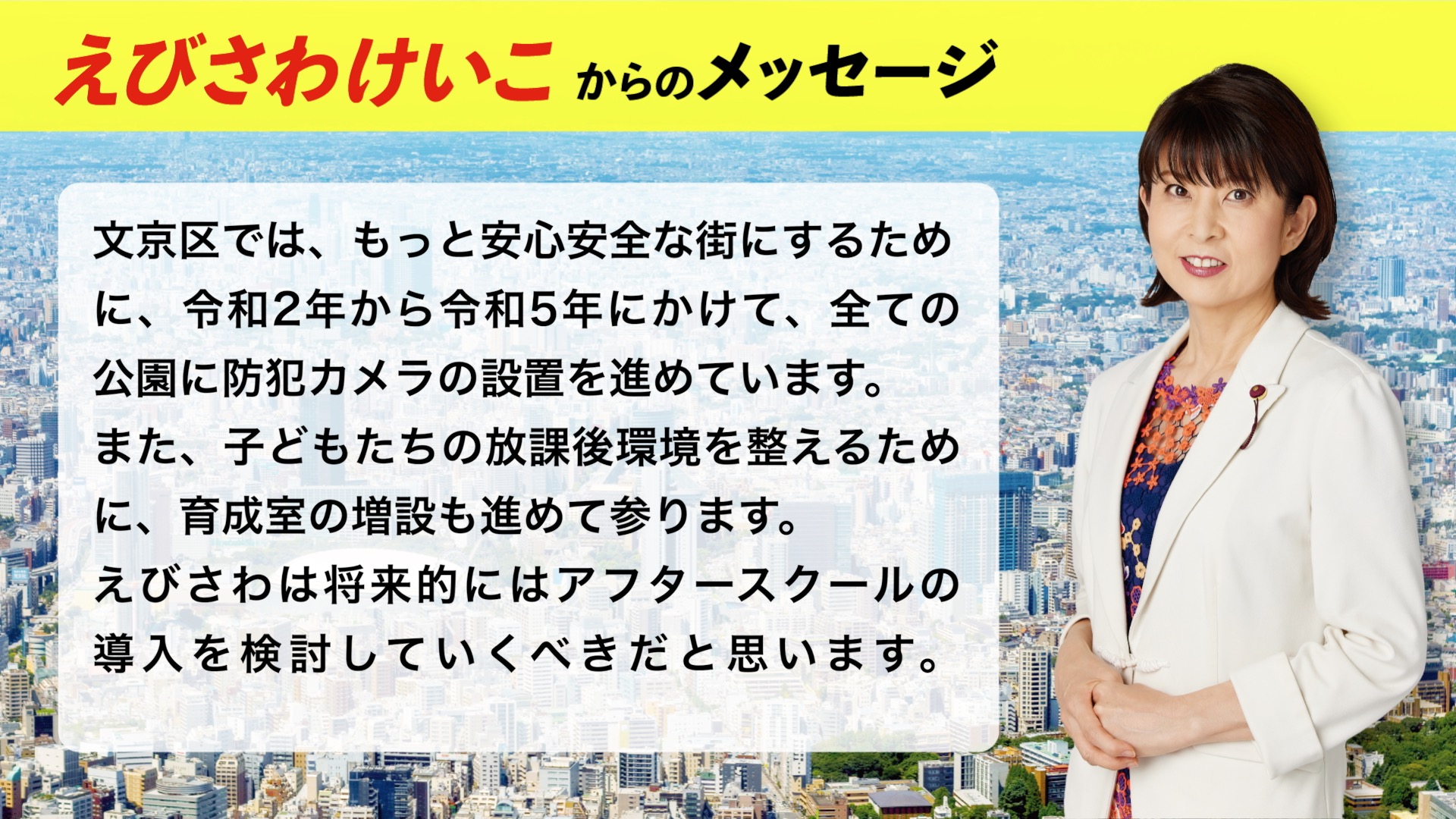

えびさわ:文京区議会議員えびさわけいこ

真田教授:筑波大学 体育系特命教授 真田久さん

対談の様子はこちらからご覧いただけます

―筑波大学の先輩・後輩

えびさわ:先生は2期(体育専門学群)だと先ほどお伺いしましたが、私は農林学類の10期なので、大先輩ですね。その頃の筑波大学はどんな感じでしたか。

真田教授:大学はまだ建設途上でありまして。 ちょうど農林学類がある場所ですが、よく私は造りに出かけていました。日雇いの労働者として、ですね。

えびさわ:校舎を造る……校舎を学生さんがバイトで、ということですか?

真田教授:当時はあまりアルバイトがなかったので、工事現場に行きますと「明日、1日来てもいいぞ」って言われて、そしたらそこで働くと。

えびさわ:先生が造った校舎で私が学習したってことですね。ありがとうございます、大変楽しく4年間学ばせていただきました。

―東京2020が残したもの 未来に繋げる

えびさわ:東京オリンピックも無事終わりました。これから未来にどう繋げていくかを、オリンピック関係の仕事を現在もされている先生に、今日はお伺いできればと思っております。

真田教授:この東京2020大会は、2013年に開催することが決められました。 その間にいろんなことが実は準備として行われてきまして、その中の1つがオリンピック・パラリンピック(以下オリ・パラ)教育です。東京都内で言えば、2300校全ての公立学校で年間30時間、だいたい週1時間オリ・パラについて授業で学びました。

もう1つはホストタウンですね。 一般の市民の人々が自治体を中心にして、外国の選手や外国の方々と交流する活動も行われました。本番ではコロナ禍によって実際に会場に足を運ぶことが、ほとんど出来なかったのですが。しかし、オリンピック・ムーブメントが非常に長い期間にかけて行われた特筆すべき大会だった、と考えております。

えびさわ:文京区でもドイツとホストタウンとして提携させていただいて、ハンドボールとバドミントンが練習会場でした。ところがコロナ禍のため、練習風景を見学できなかったのは、本当に残念ですよね。

真田教授:本番の時に実際に観戦できなかったのは、非常に残念な点ではありましたが。

えびさわ:そうですね。しかし、その前に子どもたちが「こども新聞」を作って選手にインタビューに行ったり、ホストタウンの紹介をしたり、そんな形でいろんなレガシーはできたのかなと思います。

―日本のオリンピック史は文京区から 嘉納治五郎先生

真田教授:私も「こども新聞」の記者さんたちに、嘉納治五郎先生のことでインタビュー受けたことがあります。

えびさわ:筑波大学といえば、嘉納治五郎先生ですからね。

真田教授:オリンピックが終わった後に、小学生の生徒さんたちからインタビューを受けました。

えびさわ:みんないい子だったでしょう。

真田教授:熱心に興味を持ってインタビューしてきましたね。

えびさわ:どんなことを聞いてきましたか?

真田教授:例えば「なぜ先生は嘉納治五郎先生に興味を持ったのですか?」と聞かれた時に、「私は実は水泳をやっていたのですよ」と答えました。そしたら、「水泳をやっている人がなぜ、柔道の嘉納治五郎先生に関心を持つのですか?」って。実は水泳の歴史を調べたら、嘉納治五郎先生が日本に広めたっていうことが分かったんです、と伝えたのですよ。

えびさわ:本当ですか?初めて知りました。

真田教授:多くの文京区内の学校ではプールがあると思います。その縁源を辿っていきますと、「日本は水泳が絶対に必要だ」っておっしゃって、学校教育に水泳を必修にしていったのは、実は嘉納治五郎先生なんですね。

えびさわ:思い出しました、NHK大河ドラマ「いだてん」にありましたね。

真田教授:「いだてん」では、私はスポーツ史考証を担当していました。スポーツ史から照らして脚本の内容が合っているかどうか、考証作業なども関わらせていただきました。

えびさわ:嘉納治五郎先生がちょっと銅像よりも、かっこよく描かれている感じがしますが。

真田教授:そうですね、本当はもう少し大柄でなかなか迫力のある感じでしたが。でも、非常に人間的というか。

えびさわ:はい、温かみがすごくありましたね。

真田教授:実際はそんな感じだったと思うのですよね。柔道関係者には「嘉納先生はもっと高尚な人だ」って言われるのですが。しかし、当時の嘉納先生のご様子を筑波大学関係者から伺うと、本当に学生の中に気さくに入っていったそうですよ。 例えば入学式の後に歓迎会がありますが、その時には嘉納校長先生が新入生のとこに降りていって、腕相撲をされるのですよね。

えびさわ:嘉納治五郎先生が自ら「腕相撲をしよう」と?

真田教授:そして新入生を全員負かせてしまうのですね。

えびさわ:やっぱりすごい方だったのですね!

真田教授:そんなことが、実際に東京高等師範学校の文献に書かれてあります。

えびさわ:もっとみんなに嘉納治五郎先生を知ってほしいなって、私とかそう思ってしまうんですけどね。そのレガシーをこれから筑波大学としては、ぜひ文京区と一緒に何かしてほしいなって、すごく思うんですね、卒業生のひとりとしては。せっかくここにあるし。

真田教授:日本のオリンピック・ムーブメントが始まったのは、まさに文京区のこの場所(筑波大学東京キャンパス)からですから。ここは昔、東京高等師範学校があって、校長室が大日本体育協会(日本スポーツ協会の前身)の事務所でした。国際オリンピック委員会など世界のスポーツ界の人たちがここを訪れたり、手紙を送ったりしました。また、オリンピック選手がこの場所から育っていき、まさに日本のスポーツを支えてきたそういう場所になります。それをリードしたのが嘉納先生でしたので、その流れを汲む筑波大学と文京区で、是非ともいろんな連携ができたらいいねと思っております。

―留学生と文京区の子どもたちとの交流を

えびさわ:私は未来の子供たちに残せるようなことをしていきたいです。どんな案がありますか?

真田教授:東京オリ・パラが決まった時に、筑波大学でも政府から依頼された事業がありまして。優秀な外国の若者を日本に呼んで、筑波大学でオリ・パラや、嘉納治五郎について学んでいただく。あとは、日本の文化とか。マナーやおもてなしの精神を、学んでいただく。このようなプログラムを始められました。現在もそれは続けております。

えびさわ:筑波国際スポーツアカデミーに、世界中から日本のことを学びに来ているのですね。

真田教授:そういう学生さんと先ほど会いました。文京区の「こども新聞」、こうした子どもたちととなんらかの接点が作れたらいいなと思っております。文京区の子どもたちと、それから留学生で日本のことを学びに、オリンピックやスポーツのことを学びに来た学生たちと交流をする。例えば、東京2020大会の思い出を語りあうなどですね。自分たちの国のスポーツについて話し合うことで、ホストタウンに力を入れた文京区の子どもたちにとっては、世界に対して色々と目が開かれていくように感じるのですよね。また、留学生たちに、スポーツのレッスンを英語でやってもらうのも、子どもたちが喜んで英語を覚えるようになるかな、と期待しています。

えびさわ:英語とスポーツと国際みたいな感じですね。

真田教授:この3つを繋げて何かができるのではないかなと。

えびさわ:それは素敵ですね。筑波大学に留学してきた子は、短期留学でなく学生として来てくれるのでしょうか?

真田教授:そうですね、筑波大学に入学して学びます。

えびさわ:それはありがたい!

真田教授:そのための資金も少し用意できそうですので。文京区の子どもたちと留学生とで、国際交流をぜひともやっていきたいですね。

えびさわ:ぜひ、楽しみにしています。

―多様性と調和 スポーツを「作る」

えびさわ:せっかく「オリ・パラ」とうたっているので、パラリンピックについてもやっぱり子どもたち、それから区民のみんなにも、いろんなことを知ってもらいたいです。

真田教授:これは大事な点ですよね。特に学習指導要領では、オリンピックのみならず、パラリンピックについても学んでいくことが、はっきりと明記されていますので。オリ・パラ開催時に、「多様性と調和」が大会ビジョンのひとつでした。それを実際の社会の隅々にまで浸透する上では、パラスポーツにも関心を持つことは大切ですよね。

えびさわ:パラリンピックの時だけ、障害者のスポーツが注目されるのではなく、普段もそういうスポーツが注目されるような土壌を作っていけたらな、とすごく思います。 そのために出来ることは何でしょうか。

真田教授:体育の授業などでも、ますますそういう視点が大事になっていきますね。これまではスポーツを「する、見る、支える」とよく言われていましたが、学習指導要領ではそれらに「知る」が入ったんですね。例えばオリンピックの理念や、パラリンピックの考え方について知っていくことですね。さらに第3期のスポーツ基本計画ではスポーツを「作る」も入っているのですよ。

えびさわ:新しいスポーツを「作る」ということですか?

真田教授:そうですね。例えばルールがどこでも共通しているスポーツを、その人たちの状況に応じて変えてしまう。あるいは、スポーツそのものも変えてみる。もしも障害がある人たちがいれば、彼らが遊びやすいスポーツにしてみる。またそこに普通の人たちが入ってもできるようなルールを考えて作っていく。

えびさわ:素晴らしいですね。

真田教授:そして、高齢者の方が混ざった時に、どういうスポーツにしたら、お互いに出来るのかを考えて作っていく。それがこれから大事になっていく、と言われているのですよね。

えびさわ:文京区ではビーチボールが意外に盛んなんです。バレーボールのルールと変わりませんが、ボールが少し大きくて柔らかい。こんな感じですか?

真田教授:そのとおりです。

えびさわ:その人自身や年代などに合わせた新しいスポーツをどんどん作っていこうということですね。日常生活の中で、どんな方でも誰でも楽しめるように。

真田教授:これまでは決まったスポーツがあって、そこに適用しているという考え方だったのですが、これからはその人の状況に合わせて、むしろスポーツをどんどん変えていくことになるでしょう。例えば子どもたちがルールを考えていく。それはある意味で、東京2020大会のビジョン「多様性と調和」をレガシーとしても、発展をさせて、社会に増殖させてくという意味で、非常に大事なことだと思うのですよね。

えびさわ:すごくいいお話を伺いました。これから子どもたちの教育をしていく中でも、絶対に必要なことですよね。

真田教授:社会そのものも変わっていくではないかと期待されますよね。

えびさわ:そしたら、差別とかそういうことがなく、

そのためにもこれからいろんなアイディアや、情報交換をさせていただけますか。

真田教授:文京区が「誰もが楽しめるスポーツを作る」の先駆的な取り組みをどんどんやっていただけたら嬉しいですし、なんらかの形でサポートできたらなと思います。

えびさわ:ぜひお願いします。

真田教授:その一環で、例えば留学生との交流。それも大事なことだと思いますし。それを実現させたいとは思いますので、区長さんによろしく伝えていただけますか。

えびさわ:はい、承知しました。今日はどうもありがとうございました。

参考リンク

今回の『対談!えびさわけいこが聞きました』は、体育塾でお世話になっている「スポーツひろば」代表の西薗一也先生です

今回の『対談!えびさわけいこが聞きました』は、体育塾でお世話になっている「スポーツひろば」代表の西薗一也先生です